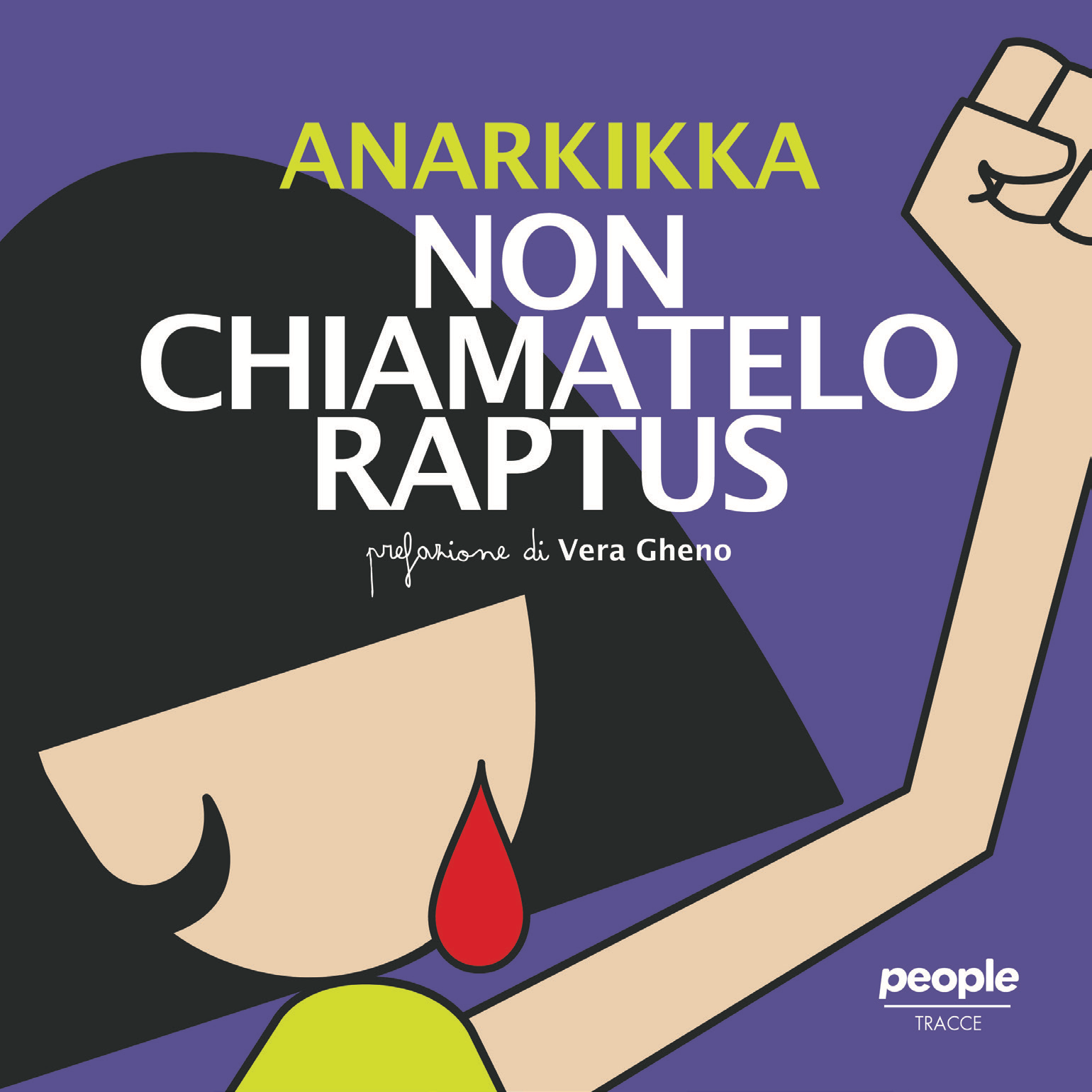

ANARKIKKA, IL MIO ALTER EGO CHE URLA PER I DIRITTI DELLE DONNE

In “Non chiamatelo raptus” le vignette di Stefania Spanò (in arte Anarkikka), realizzate tra il 2021 e il 2023, affrontano la violenza di genere e «mettono in fila tanti, troppi episodi che dobbiamo ricordare, uno per uno»

26 Giugno 2024

8 MINUTI di lettura

Non chiamatelo raptus (edizioni People) è un libro che “unisce i pezzi”, come spiega Vera Gheno nella prefazione. Stefania Spanò, in arte Anarkikka, nella sua opera «mette in fila tanti, troppi episodi che dobbiamo ricordare, uno per uno, mostrandoci quel disegno perverso che ancora troppe persone negano».

Spanò è autrice, vignettista, illustratrice, femminista. Organizza campagne sociali, in particolare contro la violenza di genere, attraverso l’ideazione e la realizzazione di slogan, loghi, illustrazioni, manifesti e video; collabora da anni con i Centri AntiViolenza. Nel 2022 l’associazione Differenza Donna le ha riconosciuto l’Award per mettere il proprio talento al servizio del femminismo e della libertà delle donne e dallo stesso anno pubblica sul quotidiano lasvolta.it.

Spanò, come nasce questo libro?

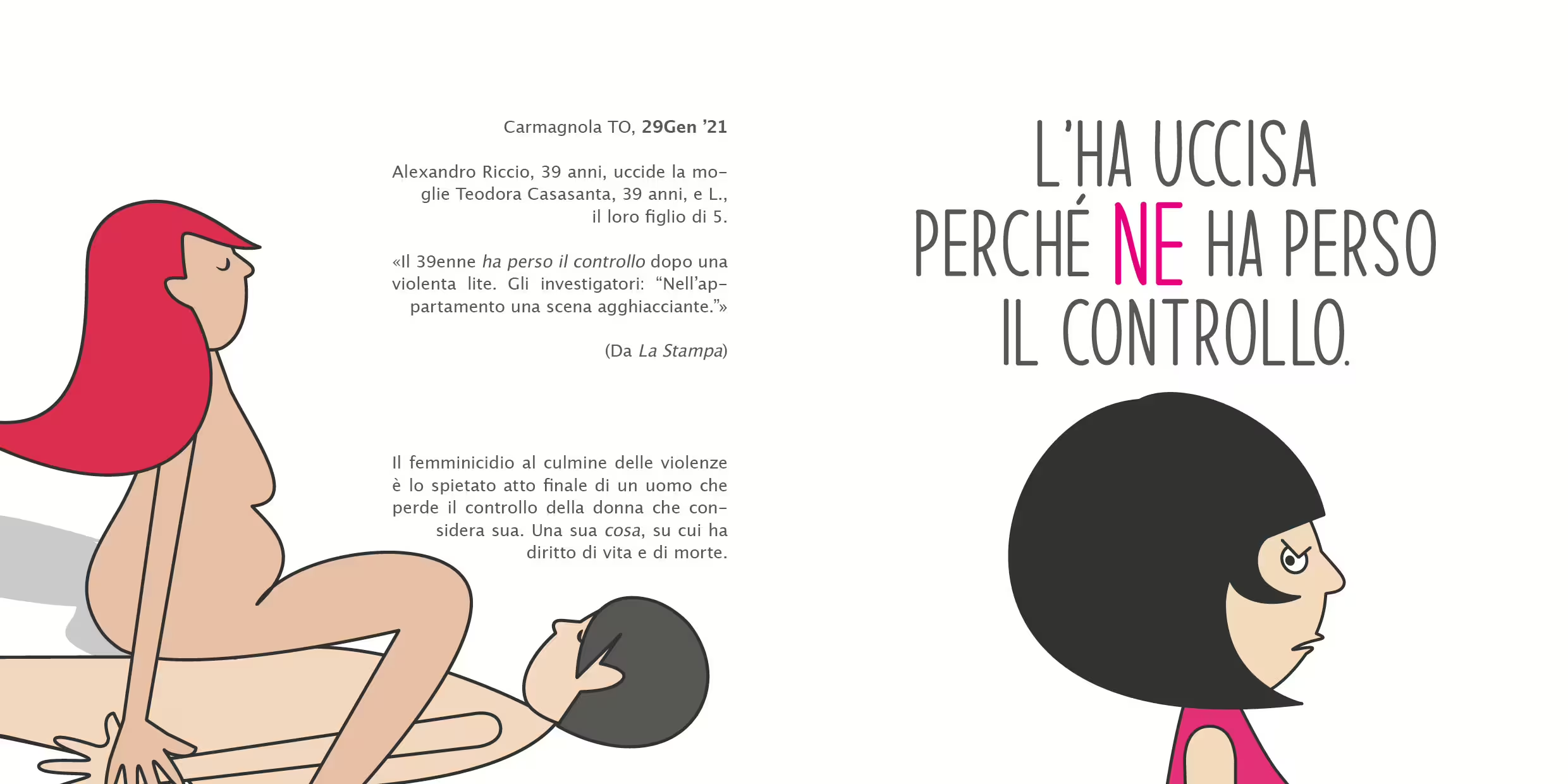

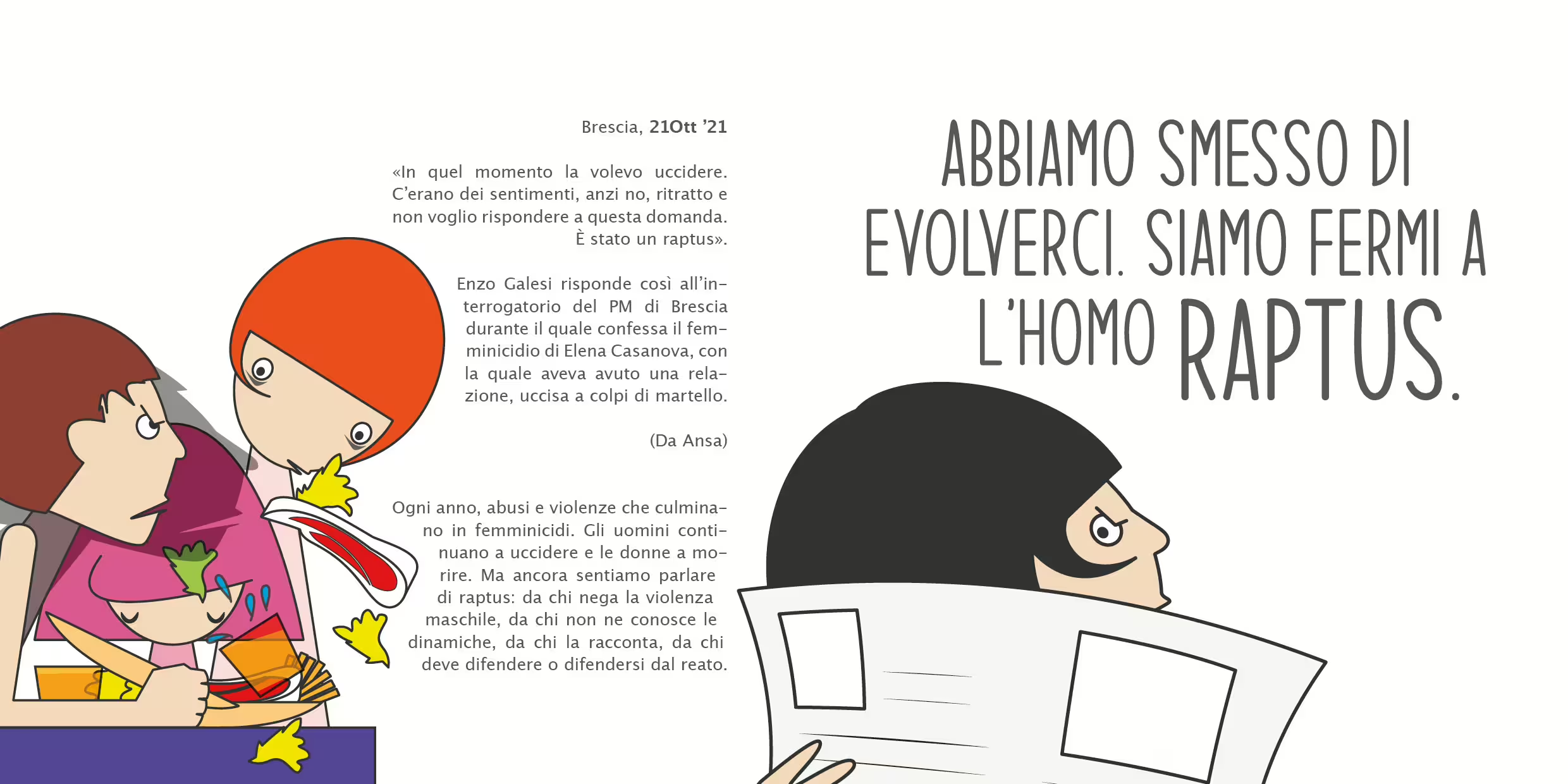

«Mi occupo di donne e in particolar modo della violenza di genere da anni. “Non chiamatelo raptus” è il mio secondo libro, a differenza del primo ho cercato di mettere in fila, seguendo un percorso cronologico degli ultimi tre anni, dal gennaio 2021 a dicembre 2023, tutti gli episodi di violenza. Siamo abituati a parlare degli aspetti più visibili della violenza, degli episodi più gravi quali femminicidi e stupri. Ho cercato di far capire che c’è qualcosa che lega le grandi e piccole violenze. Cerchiamo sempre di far capire a chi, a volte, addirittura nega la violenza, che in realtà è un problema culturale e che tutti gli episodi di violenza sono legati da un problema culturale: da quella meno visibile, che può essere da quella psicologica al fastidio che può dare un commento ricevuto per strada, a quella più grave. E sono legati da un’educazione che, ancora oggi, porta ad una sproporzione nelle relazioni tra uomini e donne, fatta di abusi, sopraffazioni, discriminazioni. Nel libro cerco di creare una trama».

Nella prefazione del suo libro, Vera Gheno dice proprio che «Anche un libro come questo, che agisce da fortissima voce di denuncia, assolve a tale compito: permetterci di vedere la trama». Quanto è importante vedere la trama?

Nella prefazione del suo libro, Vera Gheno dice proprio che «Anche un libro come questo, che agisce da fortissima voce di denuncia, assolve a tale compito: permetterci di vedere la trama». Quanto è importante vedere la trama?

«Vedere la trama è fondamentale perché si possa capire che la violenza non è un fatto privato, che non è da ascrivere né al singolo episodio né alla patologia. Spesso sentiamo parlare di “raptus”, “follia” o di problemi esplosi improvvisamente. Come se questi fatti violenti siano tanti episodi a sé, ma questo fa sì che la società non si responsabilizzi rispetto a un discorso che, invece, è educativo. Se abbiamo a che fare con una cultura che va cambiata, dobbiamo necessariamente affrontare il discorso dell’educazione».

In che modo si può affrontare il discorso dell’educazione?

«Vado moltissimo nelle scuole, parlo con le ragazze e con i ragazzi. Ultimamente parlo molto soprattutto con i ragazzi, che restano quelli meno consapevoli di quanto questo tipo di società così strutturata non ingabbia solo le donne, ma ingabbia anche loro. Quindi cerchiamo molto di lavorare con i giovanissimi, che sono coloro che possono recepire di più il discorso educativo, per far sì che tutto questo lentamente possa preparare. Io inizierei ad educare da prima della scuola primaria, purtroppo nelle scuole fanno entrare poco. Dal fatto che bisogna lasciare liberi i bambini di scegliere i giochi che preferisce al discorso del consenso».

Può spiegarci meglio?

Può spiegarci meglio?

«Bisogna chiedere ai bambini, sia maschietti che femminucce, se possiamo abbracciarli, prima di farlo. Dobbiamo chiedere se gradiscono se diamo loro un bacetto. Bisogna insegnare alle bambine a dire di no, a non essere sempre disponibili e carine, non devono essere solo i maschi ad essere reattivi e indisponenti. Bisogna trattare i bambini alla stessa maniera e avere rispetto del loro spazio. Questo si può fare in famiglia, laddove questo discorso venga accolto e recepito. Questo sarebbe importante farlo nelle scuole. Quest’anno ho fatto un corso ad Aosta con i futuri maestri e le future maestre, ho trovato una presenza maschile più alta delle mie aspettative. Molti chiedono come possiamo approcciare i bambini piccoli, avere gli strumenti minimi per parlare con i bambini nel quotidiano, in un modo che sia più rispettoso e più valido per un futuro diverso. È stato molto interessante e gratificante».

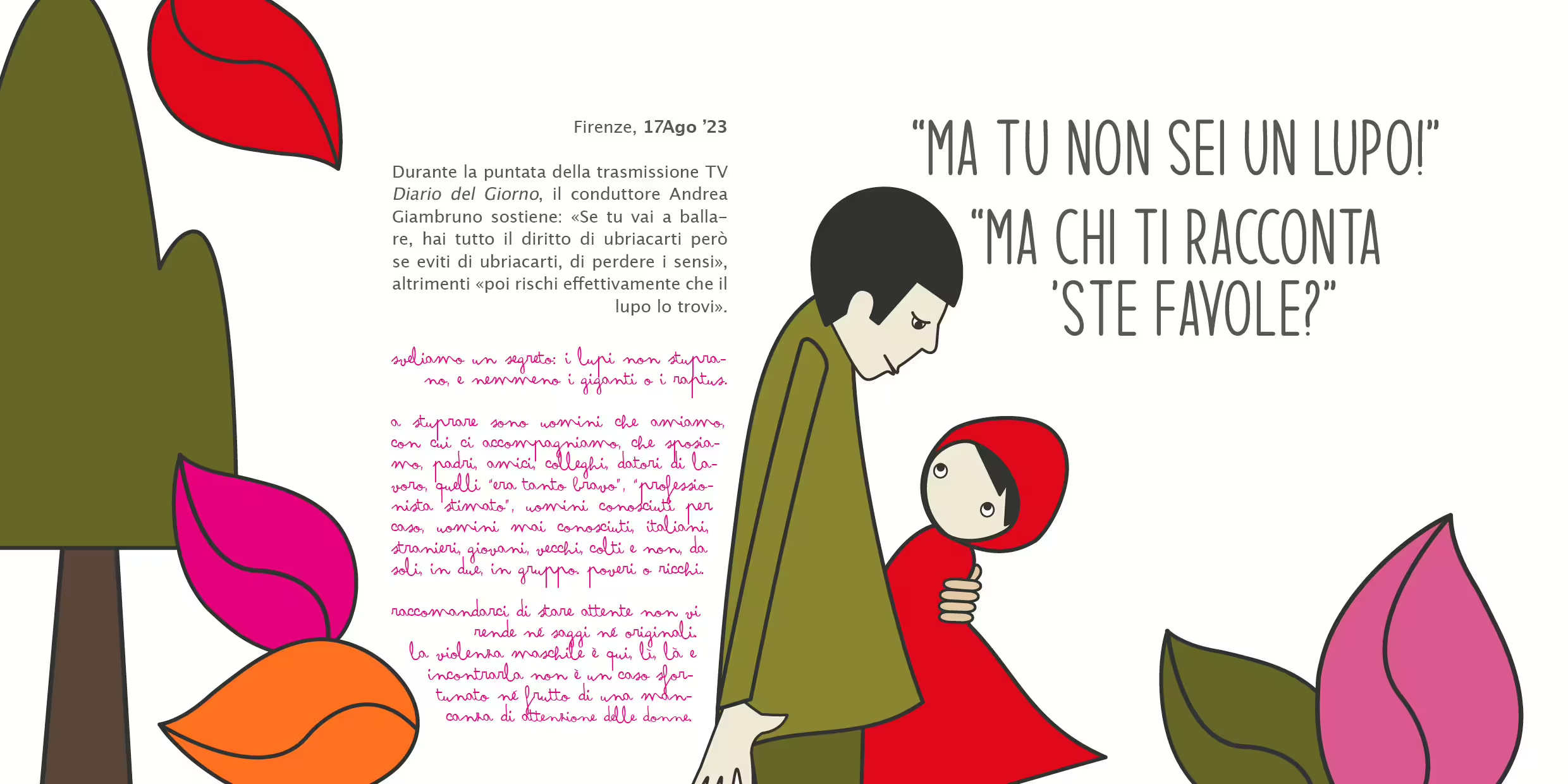

Lei lavora da sempre sull’importanza della comunicazione, nel suo libro è evidente quanto per lei sia fondamentale utilizzare i termini giusti.

«Sì, lavoro da sempre sul linguaggio, che non solo informa ma forma. Mi piace sempre sottolineare questi due aspetti. Il linguaggio veicola la nostra cultura, ce la mostra: quando andiamo a leggere un articolo di giornale, quando studiamo su un testo scolastico. Ancora emergono tutti gli stereotipi, i pregiudizi rispetto ai ruoli che la società ci rifila. Questo linguaggio aiuta anche a formarsi, è anche immaginario; se noi usiamo le parole giuste nei momenti giusti facciamo sì che le persone possano capire dove si annida uno stereotipo o come si può fare affinché uno stereotipo cada. Negli anni ho fatto tante campagne contro la violenza, cerco di usare una comunicazione diversa dal solito immaginario della donna tumefatta, accovacciata… Sembra che questo si rivolga solo alle donne, come se fosse un problema solo delle donne. Anche quando sono vittime di chi agisce violenza, alla fine siamo noi a essere rappresentate: non si vede quasi mai chi agisce la violenza. Sto parlando della comunicazione intesa come il cartellone, la campagna contro la violenza sulle donne: non si vede mai chi la violenza la agisce, ma chi la subisce. E si ritrae la vittima di violenza sempre nella condizione che tutto questo non dà quasi mai speranza di uscita».

Questo è un grande rischio?

«Sì, perché la donna che avrebbe bisogno di riconoscere i segnali della violenza perché si trova dentro ad una relazione tossica, molto spesso non riesce ad identificarsi. Non solo spesso è un’immagine estrema, ma anche senza speranza. Noi (parlo al plurale perché siamo tante attiviste, mi piace l’idea che siamo tante e tanti, ultimamente) cerchiamo di dare un’immagine diversa di violenza, anche perché sia riconoscibile in quei tipi meno evidenti, come quella psicologica o quella sul lavoro. Quest’ultimo è un ambito di cui si parla pochissimo ma che agisce prepotentemente sulla vita di una donna, attraverso il ricatto e le condizioni che mettono ancor più in difficoltà una donna ad uscirne».

C’è un aumento di ragazzi e uomini attivisti nella lotta alla violenza sulle donne?

C’è un aumento di ragazzi e uomini attivisti nella lotta alla violenza sulle donne?

«Sì fortunatamente, a me la storia che le donne salveranno il mondo convince poco. Credo che il mondo bisogna salvarlo insieme, per tutte e tutti. Quando vado a fare una presentazione, un convegno ci sono molti più uomini rispetto a qualche anno fa. Prima capitava di parlare davanti a due uomini e 20 donne, oggi sono tanti e sono motivati, mi fanno tante domande. Spesso mi chiedono: Io da uomo cosa posso fare?». La risposta è che, se si trovano in una situazione che gli uomini chiamano “goliardica” basta dare un segnale a chi sta vicino, incitandoli a smettere di fare battute o a fare delle cose fuori luogo. E anche insegnare ai figli maschi che, se incontrano una ragazzina che ha bevuto, devono riaccompagnarla a casa e non considerarla un oggetto a disposizione».

Anarkikka (si legge con l’accento sulla i) come nasce?

«Una decina di anni fa ho pubblicato una mia vignetta sui social, ispirandomi a un personaggio che era mia figlia e a un suo soprannome quando era adolescente. Poi ha preso una strada tutta sua, indipendente e un po’ inaspettata. Io ho scoperto di avere questa capacità comunicativa e un talento da vignettista che non sapevo di avere. Ho iniziato a parlare attraverso lei e a un certo punto sono state le persone ad identificarmi come Anarkikka. Ancora oggi sono pochissime le persone che sanno come mi chiamo in realtà e come sono fisicamente. C’è stata una sovrapposizione tra me e la personaggia, io dico sempre che Anarkikka fa tutto quello che io non sono capace di fare, ad esempio arrabbiarmi. Sono sempre stata educata in un certo modo, a mediare, ad essere sempre sorridente, accogliente. Lei fa tutto quello che io ho difficoltà a fare e che vorrei fare. Anarkikka urla e io ho molta difficoltà ad urlare: mi piace per questo. Noi donne urliamo troppo poco».

————————————-

Non chiamatelo raptus

Non chiamatelo raptus

Anarkikka

People, 2024

136 p., ill. € 18