MAFIE. NEI CLAN I GIOVANI CERCANO UN’IDENTITÀ SOCIALE FORTE

Quali corde toccano, come si insinuano i clan tra i giovani, nelle periferie? Con AP-Antimafia Pop Academy e Libera strategie contro la povertà educativa e la fascinazione dei clan. Di Palma, Libera: «La sfida dell’antimafia è stare sui territori e vincere con l’educazione»

08 Aprile 2025

5 MINUTI di lettura

ASCOLTA L'ARTICOLO

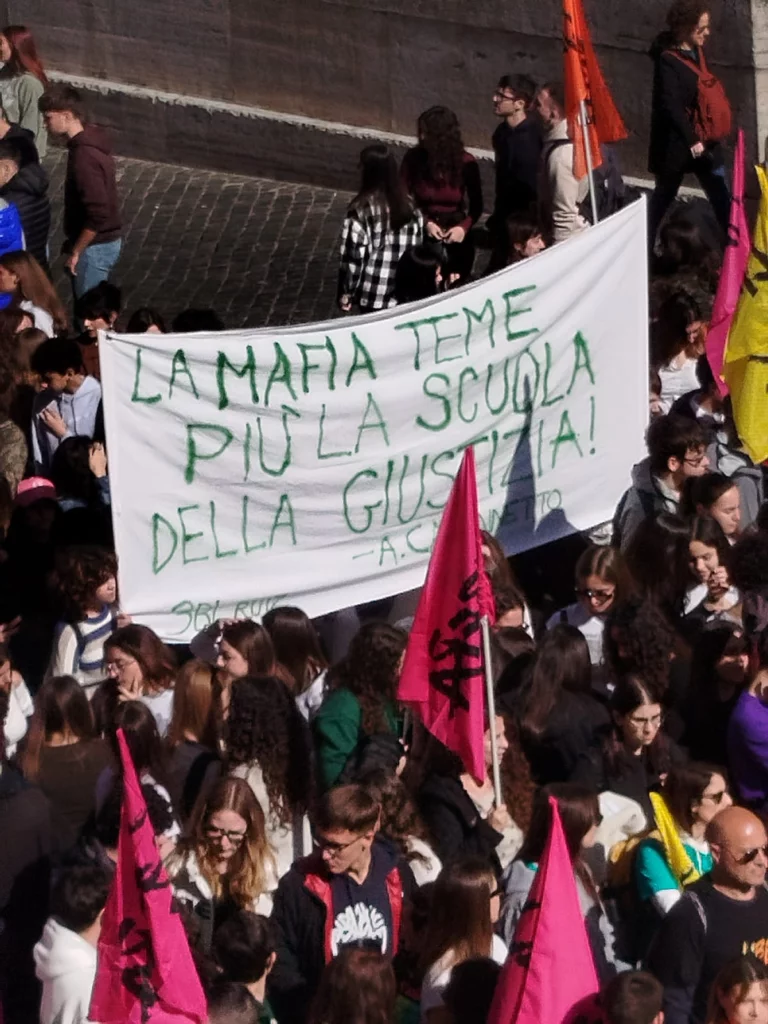

La mafia prolifera come un virus quando il silenzio dell’indifferenza la avvolge, quasi escludendola dal mondo nel quale invece è permeata a più livelli, dall’alta finanza all’economia locale. Di mafie, quindi, bisogna innanzitutto parlare, discuterne nelle piazze e nelle scuole, utilizzando i termini giusti per inquadrare il fenomeno. Chi la combatte sul territorio sostiene da anni una battaglia culturale: non tutta l’illegalità è riconducibile alla mafia. Per assurdo, le si fa un favore quando ogni attività criminale viene inquadrata sotto il suo cappello: il rischio è quello di pensare che sia un fenomeno innato nell’uomo, dunque immutabile e impossibile da contrastare. Sono emersi questi e tanti altri spunti nel primo incontro organizzato a Roma da Antimafia Pop Academy in collaborazione con Libera e CSV Lazio. Per dare forma a “strategie e strumenti contro la povertà educativa e fascinazione dei clan” è stata scelta la sede di AP, tra Cinecittà e Don Bosco, in un quartiere tristemente noto per essere la roccaforte dei Casamonica, a pochi passi dal Quarticciolo, un’area che il governo vorrebbe trasformare in una Caivano bis rischiando di spazzare via anche quelle reti sociali che resistono; non troppo distante c’è anche il Parco degli Acquedotti dove, nell’agosto del 2019, fu ucciso il capo ultras Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, omicidio che s’intreccia con una serie di altri fatti criminosi tali da ridisegnare la geografia criminale della città.

Grosso, AP-Antimafia Pop Academy: «La ‘ndrangheta mai stata argomento nell’agenda politica»

Le mafie oggi sono la quarta industria del Paese. Il loro volume d’affari si aggira attorno ai 40 miliardi l’anno, praticamente due punti di Pil. Circa 150 mila sono invece le imprese che potrebbero essere potenzialmente controllate o collegate a vario titolo alle organizzazioni criminali. Le attività più a rischio? Quelle presenti nelle grandi città, come Roma e Milano. Non è quindi solo il Sud l’humus fertile nel quale cosa nostra, ‘ndrangheta, camorra e sacra corona unita fanno affari. La ‘ndrangheta, ad esempio, fa arrivare nella Capitale due tonnellate di cocaina al mese tramite i flussi sudamericani. La droga invade metropoli e province, creando un problema enorme per chi semplicemente vive questi luoghi (degrado, abbandono e violenza sono le conseguenze) e un vantaggio economico milionario per chi gestisce il traffico di sostanze. «Eppure la ‘ndrangheta non è mai stata un argomento nell’agenda della politica», ha ricordato Pasquale Grosso, il presidente di AP Antimafia Pop Academy, «né un elemento di narrazione. Noi, quando siamo venuti a Roma, volevamo raccontarla fuori dalla Calabria, spiegare come stava raccogliendo il consenso partendo dal basso, come i guadagni vengano reinvestiti sul mattone, sul settore alimentare, sullo sport, sulle industrie del divertimento, costruendo una credibilità che è maggiore di quella dello Stato». «Anche l’idea del mafioso contadino e ignorante è superata», ha puntualizzato Grosso. «La mafia si è professionalizzata. I figli dei capi mafia hanno studiato, occupano ruoli apicali nella nostra società e vestono in giacca e cravatta».

Moreno: «Il modello criminale è ancora molto attraente per i giovani»

Sui territori i giovani continuano a essere le prime vittime delle cosche. Reclutarli sta diventando un gioco da ragazzi per i clan, come ha raccontato Cesare Moreno, presidente di Maestri di Strada, un’associazione di educatori nata per sostenere i giovani nella costruzione di un loro progetto di vita. Secondo l’esperto, «il modello criminale purtroppo è ancora molto attraente per i giovani». Il motivo risiede nell’identità sociale forte: «Il criminale fa quello che vuole, sembra invulnerabile, guadagna senza lavorare, viene rispettato, la sua parola ha peso e influenza. Fa molto più presa rispetto agli uomini dello Stato, che per lo più vengono considerati dei deboli che vivono tra sacrifici e privazioni». Tra i tanti passati dalle “cure” di Cesare Moreno ce ne sono molti che hanno caratteristiche familiari simili: «i papà spesso non sono dei numeri uno, non hanno prestigio sociale, sono persone che fanno lavori umili e che vengono maltrattati dai loro capi. Insomma, non sono per gli adolescenti dei punti di riferimento». In contesti nei quali le promesse di benessere dello Stato e della politica non si realizzano quasi mai, la proposta criminale viceversa continua ad avere un forte credito. Soprattutto per i giovani.

Promuovere l’inclusione sui territori per spezzare la catena

«L’istruzione non è più un ascensore sociale, mentre lo è diventato la violenza», l’analisi di Mariano Di Palma dell’ufficio di presidenza di Libera. «Negli anni sono stati fatti diversi passi in avanti, inasprendo le pene, istituendo ricorrenze e tramite leggi come quella sul riuso sociale dei beni confiscati. Ma le mafie sono ancora lì, e sono soprattutto nelle periferie urbane delle grandi città». «La sfida dell’antimafia è stare sui territori e vincere con l’educazione», ha proseguito Di Palma, «Avete presente il tiro alla fune? Per contrastare la mafia bisogna tirare insieme e portarla nel nostro campo di gioco». Per questa partita servono però delle regole serie. «Prima di tutto bisogna distinguere per non confondere. La mafia ha caratteristiche ben riconoscibili rispetto ad altro tipo di criminalità e, soprattutto, ha una sua storicità, agli inizi dell’Ottocento, e un luogo nel quale è nata, nei porti di Napoli e Palermo. Se la collochiamo nel tempo stiamo dicendo che c’è stato un inizio, quindi può esserci una fine». È giusto altresì ricordare come siano stati proprio i territori del Sud, quelli marchiati con lo stigma della connivenza, i primi a contrastare il fenomeno. «I primi dei 1101 nomi che il 21 marzo abbiamo letto nelle piazze sono quelli di contadini, braccianti e operai, cioè le persone comuni che si sono ribellate ai soprusi». A proposito di geografia mafiosa, non può passare inosservato come il più grande processo alla ‘ndrangheta si sia tenuto a Reggio Emilia, non a Reggio Calabria. «La mafia è infatti un fenomeno di prossimità», ha concluso l’attivista, «la sua forza non è l’organizzazione militare, altro stereotipo comune, bensì nell’economia di relazione». È proprio sui territori, usando gli anticorpi sociali e promuovendo l’inclusione, che politica e società civile possono spezzare la catena.

Immagine di copertina: Libera