COSTRUIRE LA PACE, IN TEMPI DI GUERRE

Rondine Cittadella della Pace è un’organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo: accoglie giovani provenienti da Paesi teatro di conflitti armati e li aiuta a scoprire la persona nel proprio nemico

30 Marzo 2025

6 MINUTI di lettura

ASCOLTA L'ARTICOLO

«You may say I’m a dreamer», cantava John Lennon in Imagine, «potreste dire che io sia un sognatore», quando ci chiedeva di provare a immaginare un mondo in cui non ci fosse «nulla per cui uccidere o morire». In un mondo in cui le notizie sulle guerre non sembrano darci alcuna speranza, a parlare di pace si rischia di essere considerati dei sognatori. Ma non siamo i soli, come diceva quella canzone. Sperare nella pace si può, si deve. Sono della stessa idea a Rondine Cittadella della Pace, un’organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e la diffusione della propria metodologia per la trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto. Rondine accoglie giovani provenienti da Paesi teatro di conflitti armati o post-conflitti e li aiuta a scoprire la persona nel proprio nemico, attraverso il lavoro difficile e sorprendente della convivenza quotidiana.

Cittadella della Pace: quella mediazione tra Unione Sovietica e Cecenia

«Tutto è nato dal Borgo Rondine, in provincia di Arezzo, che avevamo iniziato a ristrutturare e destinato all’educazione alla pace», racconta Franco Vaccari, fondatore e presidente, «ma hanno avuto un ruolo anche relazioni come quella con l’Unione Sovietica, in cui sono stato trascinato da La Pira, per una mediazione per la guerra in Cecenia. Ci siamo messi in gioco, durante il conflitto del 1995, e siamo arrivati alla costituzione del primo cessate il fuoco, di 72 ore. Che fallì: ma avevamo guadagnato zone di fiducia. Ci chiesero di accogliere i primi giovani ceceni e rispondemmo chiedendo di accogliere anche i russi. Nel 1997 arrivano i primi giovani, e nasce la World House, primo passo verso la Cittadella della Pace». Ma come è stato vedere, per la prima volta, quei gruppi di giovani che in teoria erano su barricate opposte? «Sono emozioni indimenticabili» ricorda Vaccari. «Quel sogno che maturavamo da anni di agire trovava dei sì concreti, dei sì generosi e anche inconsapevoli, come eravamo noi. I giovani ceceni arrivarono con un sacchetto di plastica, un golfino e un po’ di biancheria intima. Non avevano neanche una valigia».

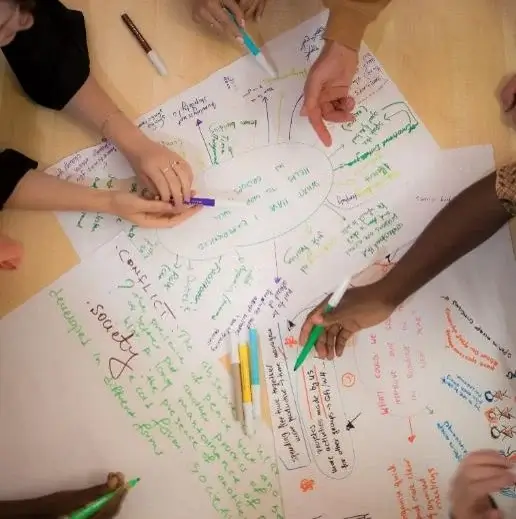

La guerra è il conflitto alimentato di arroganza

L’idea della trasformazione creativa del conflitto, che ci sembra ormai qualcosa che non possa mai mutare in altro, è interessante e c’è un metodo per metterla in atto, messo a punto, in anni di lavoro, sull’esperienza concreta. «È l’idea di conflitto che va cambiata», spiega Vaccari. «Il paradosso è che i ragazzi hanno superato il conflitto attraverso nuovi conflitti, la logica della guerra attraverso i conflitti della vita quotidiana gestiti in modo diverso. Il conflitto, per il metodo Rondine, è il pane quotidiano: sono le differenze che si incontrano, non le puoi eliminare, ma se consenti che si urtino in un ambiente con una prospettiva diversa diventano sviluppo reciproco. La grande operazione culturale che cechiamo di fare alla Cittadella della Pace è dire che conflitto non è sinonimo di guerra. Il conflitto è il nostro lavoro personale, quello in famiglia, è lotta di crescita. La guerra è il conflitto non gestito, degenerato, alimentato di arroganza».

Israeliani e palestinesi oggi: comunità chiuse nel dolore

Ma come sono i giovani che vengono alla Cittadella della Pace? «Quelli che cerchiamo noi sono quelli che hanno ancora la disponibilità a mettersi in gioco», ci spiega il presidente. «Che mantengono vivo il dubbio, lo spirito di ricerca, che attivano la curiosità verso gli altri e il mondo». A Rondine arrivano russi e ucraini, azerbaigiani e armeni, serbi, bosniaci e kosovari, ragazzi dal Mali, dalla Nigeria e dalla Colombia. «Quest’anno, per la prima volta, non abbiamo israeliani e palestinesi» commenta. «Abbiamo dovuto sospendere il loro arrivo: la situazione era così tragica che rischiavamo di avere persone che volessero scappare da lì. Ma la Rondine è formarsi per tornare. C’è un dolore immenso, per cui non si riesce a trovare le parole. Sono due comunità ciascuna chiusa nel proprio dolore».

Il nemico nasce dalle relazioni

«Crediamo ostinatamente nel valore della persona e delle relazioni che la persona può costruire», spiega Vaccari. «Il nemico, il presupposto della guerra, nasce nelle relazioni. Sono le relazioni che si infettano di nemico. Non piove all’improvviso perché c’è una propaganda, ha un’incubazione lenta e si appiccica sul volto dell’altro. È un inganno, costruito e alimentato da chi ha interesse a farlo». E parlando di costruzione di pace Vaccari torna a sottolineare quanto sia centrale il ruolo educativo. «Gandhi ha fatto la marcia del sale: era uno, poi erano in sette, poi in settanta. E poi l’India ha trovato l’indipendenza. L’idea dell’utopia ci inganna e non ci permette di avere dei risultati».

Samir, 23 anni, dall’Azerbaijan

Samir, 23 anni, viene dall’Azerbaigian. Elina, 22 anni, viene dall’Armenia. I due Paesi sono in guerra da anni. E il conflitto è esploso nuovamente nel 2020. «Io mi identifico come attivista per la pace» racconta Samir. «Sono sempre stato contrario alle operazioni militari durante o dopo la guerra del 2020 e ho sempre sostenuto che fosse possibile trovare una soluzione pacifica al problema. La Cittadella della Pace per me è una grande opportunità. Qui posso tranquillamente esprimere la mia opinione, ed è prezioso. Ho la possibilità di parlare, conoscere e dialogare con “l’altro lato”, una ragazza armena. E questo è molto importante per me perché sia in Azerbaijan e anche in Armenia molti criticano l’altra parte senza conoscere chi sono. La cosa principale è ripristinare i rapporti tra le persone, una cosa che manca da 30 anni. Quando non c’è contatto, se non c’è una relazione, il sentimento di ostilità aumenta». È la propaganda ad accendere gli animi. «È ovunque, a scuola, in televisione, in famiglia» spiega Samir. «Lo scopo è creare generazioni di persone che odiano l’altra parte: è molto difficile per i giovani che crescono in contesti di guerra liberarsi da questo tipo di sentimento ostile. Se non ci apriamo all’altro e non dialoghiamo, la costruzione della pace non sarà sincera e i sentimenti che ci dividono diventeranno un ostacolo».

Elina, 22 anni, dall’Armenia

Elina, 22 anni, viene dall’Armenia. Da quando, nel 2020, è divampata quella maledetta guerra, ogni giorno provava una grande frustrazione e temeva soprattutto un momento, le 9 del mattino. «Ogni giorno, alle 9, ricevevamo la lista delle perdite della giornata precedente», ci racconta. «Tutti in Armenia odiavamo quell’ora. Aprivamo la lunga lista delle persone decedute, sperando di non vedere il nome di nessuno che conoscessimo. Leggevamo una cosa così triste, che diventava motivo di gioia se non conoscevamo nessuno. È una tragedia, e ora che lo dico ad alta voce, suona assurdo. Ma a un certo punto ho iniziato a pensare in modo diverso. Mi chiedevo se ci fosse una lista anche dall’altra parte. Stavano perdendo anche loro persone, vero? Significava che condividevamo il dolore con i nostri nemici? Abbiamo condiviso lo stesso dolore, la stessa sofferenza. Siamo ancora nemici se il nostro dolore è lo stesso? Dopo 44 giorni la guerra si è fermata, ma i sentimenti e le domande che avevo sono rimasti nella mia testa fino al giorno in cui finalmente ho incontrato qualcuno dall’altra parte. Il mio “nemico”». Prima dell’incontro Elina aveva milioni di domande, ma nel momento in cui l’ha visto le ha dimenticate tutte. «Perché, quando l’ho visto, era solo una persona, non importava la nazionalità, non ho sentito odio, eravamo dalla stessa parte e avevamo passato l’inferno insieme. Ho capito che il dolore che provavo non era esclusivo dei 3 milioni di armeni; si estendeva oltre i confini. Anche loro avevano la lista. Piangevamo le stesse perdite. Sentivamo lo stesso dolore. Nel mondo dove le guerre esistono ancora, l’intera umanità sopporta quel dolore».