SICUREZZA STRADALE: “SULLA BUONA STRADA”, UNA CAMPAGNA CHE FUNZIONA

Punta a raccontare e a far immaginare, invece che mostrare e scioccare. E ha avuto un successo immediato

22 Aprile 2016

Ricordo che quando studiavo comunicazione sociale, tanti anni fa, mi è stato spiegato il modo diverso in cui certe campagne venivano intese nel mondo anglosassone e in quello latino, specialmente quello italiano. Prendiamo il consumo di alcool, o la sicurezza stradale: la via anglosassone ha sempre privilegiato immagini shock, pugni nello stomaco. Mentre da noi la cosa non ha mai funzionato, e si preferisce da sempre una comunicazione più sfumata.

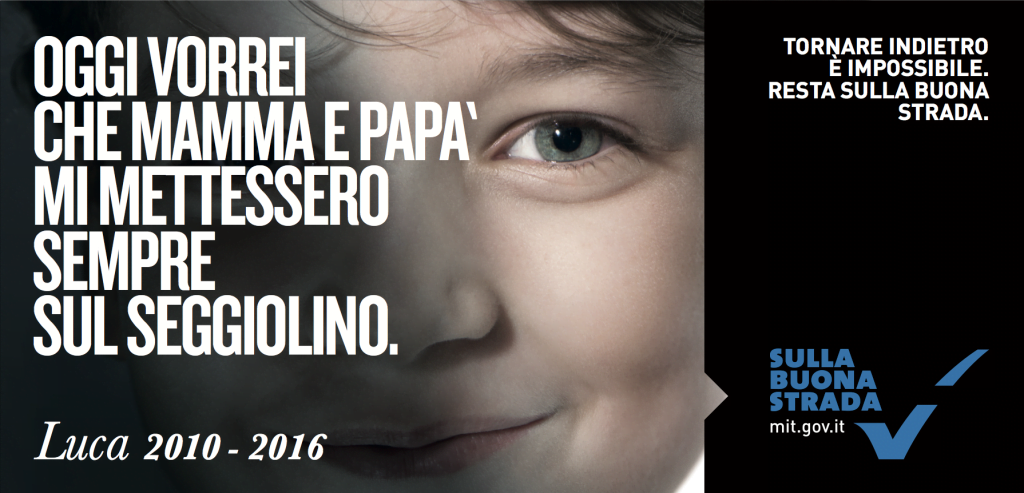

La nuova campagna sulla sicurezza stradale, Sulla buona strada, realizzata dall’agenzia TBWA\Italia per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, segue il nostro stile, ma è un’intelligente via di mezzo tra le due impostazioni. Sceglie di non mostrare incidenti, ma di evocarli attraverso delle storie, raccontate in prima persona dalle vittime, con dei volti e delle scritte. Il colpo al cuore c’è: è la doppia data, quella di nascita e di morte, che appare accanto al nome, e ci dà subito l’idea della gravità di ciò che è accaduto. Qualcosa da cui non si può tornare indietro.

La campagna è declinata in una serie di soggetti che racchiudono tutte le principali cause di decessi sulla strada: distrazione alla guida, velocità, mancanza del seggiolino per i bambini, cinture di sicurezza non allacciate, biciclette non abbastanza visibili. Il concept è semplice ed estremamente efficace: un volto, una frase (“ora se potessi allaccerei sempre le cinture”, recita uno dei soggetti), un nome, una data di nascita e una di morte. E il messaggio, chiarissimo: “Tornare indietro è impossibile, resta sulla buona strada”.

L’accusa non funziona

Quello che ci ha colpito, fin da subito, è stato il tono della campagna “Sulla Buona Strada”, deciso ma pacato, duro ma concreto. «Credo che questa campagna sia molto dura», ci ha spiegato Nicola Lampugnani, Chief Creative Officer di TBWA\Italia. «Però non è una campagna inquisitoria. Il tono di voce, la scelta di raccontare storie comuni, sono fatti apposta per far riflettere, più che per accusare. Credo che una cosa che non funzioni nelle campagne sociali, soprattutto in paesi come il nostro, sia l’accusa. Sapevamo che sarebbe stata una campagna che avrebbe toccato le coscienze. Però racconta cose vere. Una cosa che a me piace è raccontare la verità. Quando la pubblicità racconta cose non vere, ormai non è più credibile. Quando racconta delle verità può essere ancora efficace».

Il tono, perfetto per raccontare un problema come questo, è stata la chiave di una campagna come “Sulla Buona strada”, che è nata da un brief preciso e dettagliato. «Abbiamo fatto come facciamo normalmente: partiamo da una richiesta del cliente, e il brief era molto preciso, puntuale, con dei dati reali, cosa che nelle campagne sociali è sempre molto utile. Quello che abbiamo fatto è stato cercare il tono di voce, che è la cosa più difficile. Lo definirei realistico».

Il valore della semplicità e quello dell’immaginazione

Se il tono scelto è perfetto, lo sono anche le declinazioni dei soggetti, perché ogni storia nasce da un problema concreto, da una delle cause che, secondo i dati, incidono di più sulle morti sulla strada. «La chiave è stata proprio questa», ci conferma Nicola Lampugnani. «Da un certo punto di vista questa è la classica comunicazione dove l’idea è il prodotto stesso. Per una volta la capacità di non aggiungere niente, ma di raccontare esattamente quello che è successo, è la chiave vincente. A volte la comunicazione, quella che a me non piace, cerca di aggiungere troppo. In questo caso la semplicità del messaggio funziona. “Sulla buona strada” è una campagna che ha un target molto ampio, e volevamo una comunicazione così semplice da essere comprensibile per tutti. Oggi in Italia il target è ancora più ampio, e ci sono anche persone che non parlano perfettamente l’italiano».

L’altro elemento fondamentale della campagna “Sulla buona strada” è la doppia data, nascita e morte, una sorta di “lapide” sulla storia del protagonista, che comunica subito l’idea di irreparabile, di non ritorno. «La cosa che a noi importava è che la gente potesse immaginare quello che era successo, senza vederlo» riflette il Chief Creative Officer di TBWA\Italia. «Comunicazioni di questo tipo, soprattutto nel mondo anglosassone, ti fanno vedere spesso l’incidente. È una cosa che allontana, e lo fa talmente tanto che pensi che sia una cosa che non possa capitare a te. Immaginare la storia di una persona, invece, non ti dà questo stacco, e ti rende quindi un po’ più vulnerabile. L’immaginazione è qualcosa che non puoi controllare: se guardi un incidente pensi “è capitato a lui e non a me”. Invece il fatto di non vederlo rende tutto più efficace. E questo è il motivo per cui abbiamo messo le date di nascita e di morte».

Cambiare i comportamenti

Ma una campagna di questo tipo non deve solo colpire, deve convincere, smuovere le coscienze. E le prime reazioni ci dicono proprio questo. «Di questa campagna si è iniziato a parlare subito, e le reazioni sono state subito positive», illustra Lampugnani. «Anche perché è stata una campagna molto “popular”, e abbiamo visto molte mamme che hanno condiviso la campagna. E ho letto tanti commenti di persone che dicevano “da oggi metterò sempre la cintura a mia figlia”. Sono molto legato al soggetto del bambino, perché è davvero un problema. E il fatto che le persone abbiano una reazione, che non è quella dire “mi ha scioccato”, ma “farò in questo modo” è l’indicatore migliore.

Non si tratta di aver fatto una bella pubblicità, in cui poi la gente non fa quello che è necessario. Qui le persone cambieranno i loro comportamenti. E vuol dire che abbiamo raggiunto il target, lo abbiamo convinto».

“Sulla buona strada” e la creatività

La chiacchierata con Nicola Lampugnani è anche l’occasione per chiedere il suo parere sulla comunicazione sociale di oggi in Italia, tema che da sempre ci sta a cuore. «La comunicazione sociale opera a due livelli», spiega. «C’è un livello dove le agenzie propongono ai clienti delle attività in modo proattivo, hanno un’idea e la suggeriscono, dove il livello è molto buono. Perché le agenzie in qualche modo investono in queste campagne, come se fossero delle sperimentazioni, e i clienti testano queste campagne e spesso hanno buoni risultati. Dall’altra parte vedo molte campagne sociali, e sono la maggior parte, che hanno un po’ il difetto di essere basate sui soliti cliché. E in comunicazione il cliché non va bene. Perché la gente se lo aspetta, e aspettandoselo non lo ricorda. Le campagne sociali devono essere semplici, perché sono le uniche campagne che devono raggiungere il target più ampio possibile, cioè tutti. La difficoltà è proprio quella di trovare un linguaggio che sia omnicomprensivo. Ma le campagne che devono essere omnicomprensive vengono fatte tutte con la stessa logica. Io non ho niente contro i testimonial. Ma quando vedo otto testimonial su otto campane per il 5×1000 non sono mai convinto. È come quando nel mondo della moda si fanno dieci foto tutte uguali, e si cambia solo il marchio. Nel momento in cui la comunicazione è intercambiabile, non ha valore, e l’investimento fatto su di essa non è efficace. Spesso c’è una rincorsa al nome che deve fare la campagna, e spesso grandi nomi hanno fatto pubblicità poco convincenti. Noi interrompiamo quello la gente sta guardando in tv, o sta leggendo su internet. E abbiamo il dovere di dare qualcosa che abbia un valore anche culturale».